Интервью с профессором Института медиа НИУ ВШЭ ко дню рождения

© Семён Волков/ Школа журналистики имени Владимира Мезенцева

Эту встречу мы планировали давно. Однако то у меня что-то не складывалось, то у гостя. Боялся даже предположить, сколько времени займет эта беседа. Не знал, успею ли задать все интересующие вопросы. Был уверен только в одном: будет точно интересно!

«Поздравлять нужно с тем, что ты достиг»

— У вас скоро день рождения. Какие у вас мысли по этому поводу?

— Никаких. Я всегда где-то за месяц закрываю дату дня рождения в соцсетях. Я считаю, что день рождения — это праздник родителей. Особенно когда я стал сам отцом, укрепился в этих мыслях.

— Почему закрываете даты?

— Понимаете, мы живем в то время, когда человек очень ленится что-то писать. Мне, как человеку пишущему, и вам, наверное, тоже, это обидно. Знаете, любой праздник — настоящий кошмар. Когда тебе приходят сто всяких открыток или мемов. Человек не может написать что-нибудь от себя, он обязательно посылает какую-нибудь открытку с каким-то чужим текстом, который, возможно, даже сам не читал.

Попробуйте зайти в магазин, чтобы купить поздравительные открытки, вы не найдёте открытки без текста. За нас уже всё решили, всё написали. Меня это очень огорчает. Праздники для меня — достаточно напряженные дни. Например, День защитника Отечества, Новый год, религиозные праздники, с которыми тоже очень часто поздравляют. 90 с лишних этих поздравлений — не от руки написанное что-то (пускай простыми, но душевными словами), а открыточки с заранее готовым текстом. Им всем надо ответить. Я не могу скопировать стандартный текст и всем одно и то же отвечать. Я каждому отвечаю что-нибудь своё. Поэтому мне всегда тяжело. 23 февраля я целый день провожу за ответами на поздравления.

— Сколько человек примерно вас поздравляют с днём рождения?

— Я закрываю даты, меня поздравляют только те, кто помнит.

— Сколько было в прошлый раз?

— Я не считал. Не знаю.

— Примерно?

— Не знаю. (Смеётся.) Целый день идёт.

— Ого!

— Если бы я ещё не закрывал, то, понимаете, в три раза больше шло бы. Я не обижаюсь, если не поздравляют. Потому что поздравлять в первую очередь нужно с тем, что ты достиг. Например, диссертацию защитил, в университет поступил, опубликовал какой-нибудь текст интересный, диплом получил. Какие-нибудь свои достижения, которые бывают раз или несколько раз в жизни. Ребёнка родил, в конце концов! А поздравлять с днём рождения надо родителей — это их заслуга.

— Какое у вас самое яркое празднование дня рождения?

—На Белом море в 1984 году, когда мне исполнилось четырнадцать лет. Мы на теплоходе путешествовали от Петрозаводска до Белого моря, папа нас возил. Затем в армии в 1989 году — моя сестра приехала меня поздравить. Ещё в Израиле в 2004 году, где я был на журналистских курсах. Видите, всё это связано, скорее, с поездками.

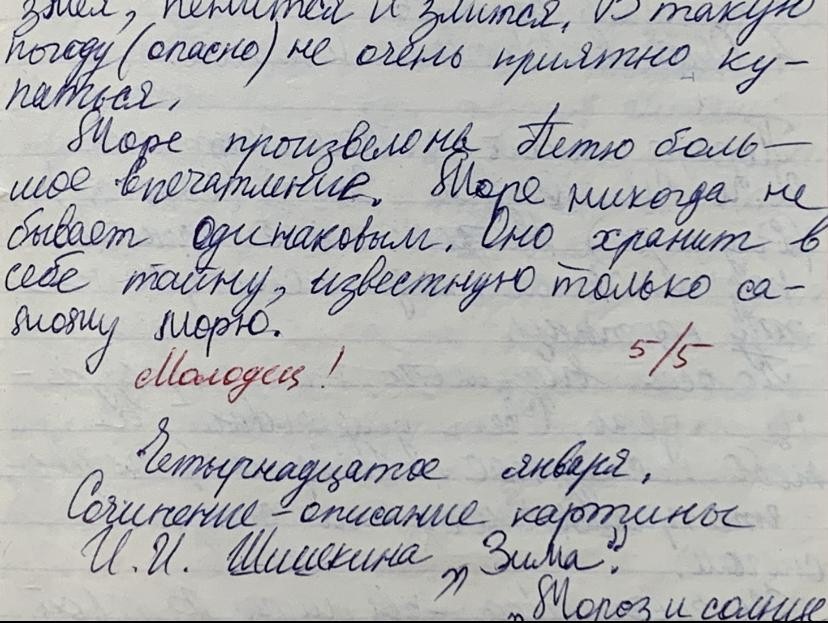

— Вы как-то рассказывали, что когда ваш отец злился на вас, то он писал «молнии» — сатирические послания.

— Не только когда злился. Когда не злился, то тоже писал.

— А с днём рождения он тоже поздравлял по-особенному?

— Конечно. В детстве к нам прилетал на день рождения Карлсон, привозил подарки. Это сейчас называется квестами, тогда таких слов не знали. Находили записочку от Карлсона. Он приходил, когда нас не было дома. Нам нужно было найти подарок. Я потом своим сыновьям иногда такое устраивал. Только уже [был] не Карлсон.

— Ломоносов.

— Менделеев приходил, Ломоносов, да. Академик Семенов. По-моему, ещё кто-то.

— Когда вы стали старше, как отмечали?

— Когда мне было 13 лет, мы ездили на теплоходе с классом по Волге. У меня был под Астраханью день рождения. Там тоже папа устроил всякие представления. Он нарядился в матушку Волгу. Две учительницы, которые сопровождали, тоже нарядились. Была сестрица Ока и сестрица Кама. Они подготовили стихотворное поздравление. Вот это — тоже памятное,

Папа ещё беспроигрышные лотереи устраивал с интересными вопросами.

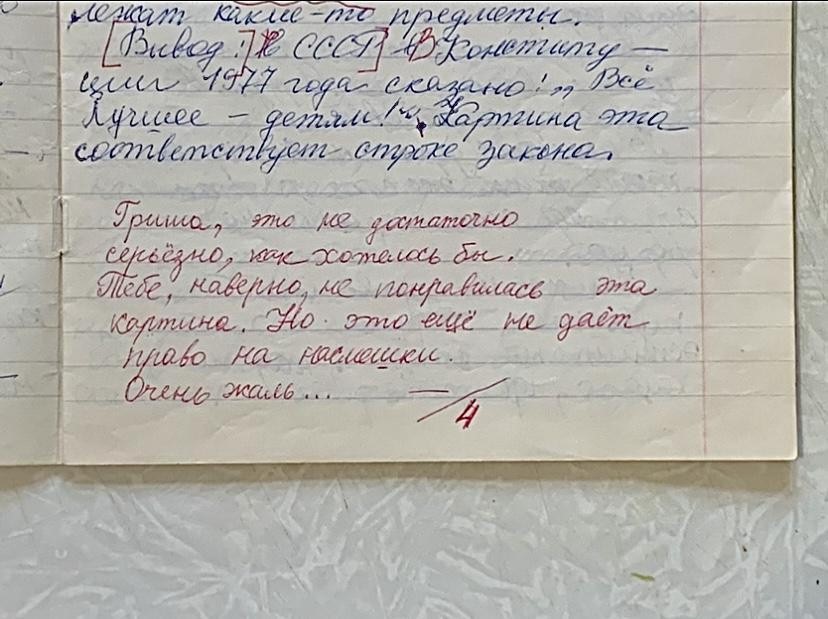

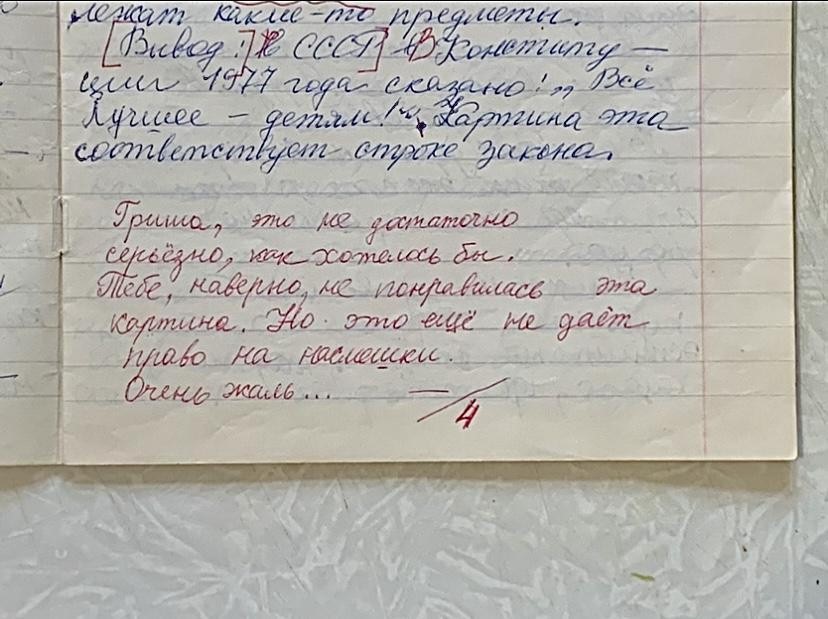

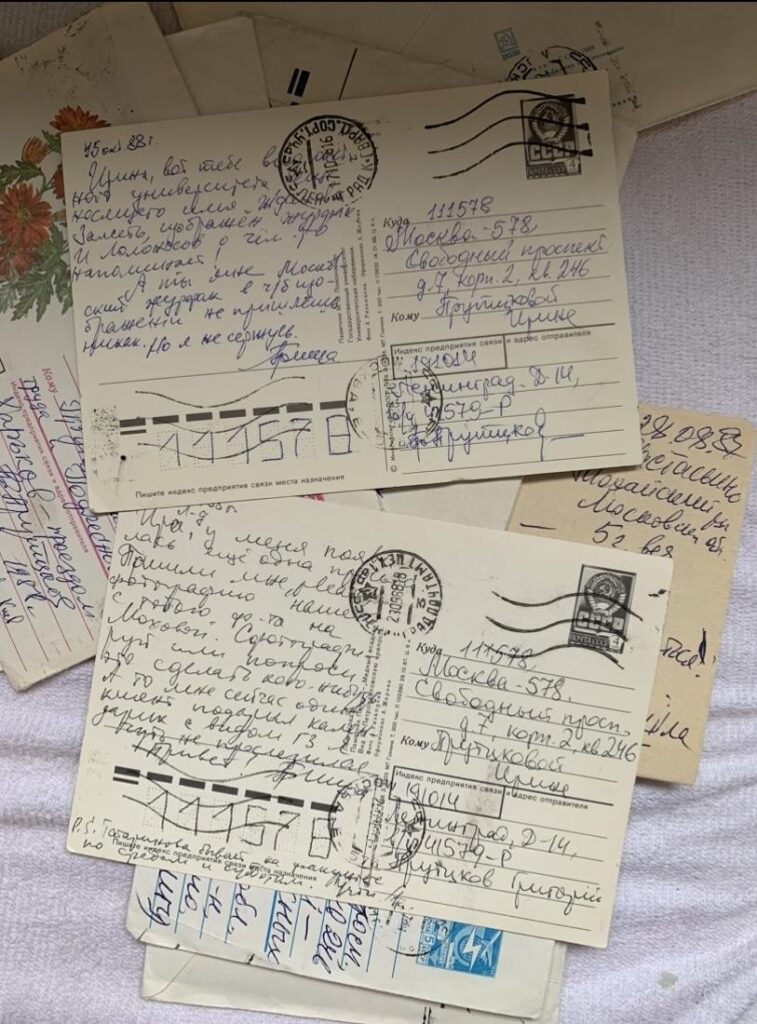

Фото из архива

«Сказали, что с фамилией Шапиро мы вас за границу не пустим»

— Расскажите побольше о вашем отце. Насколько я знаю, вы часто ездили с ним на выступления.

— Да, я ездил с десяти лет. Меня не с кем было оставлять. Мама работала напряжённо. Бабушка и дедушка в больнице лежали, сестра в лагере была, Я лагерь не любил. Один раз меня послали туда, и я не прижился там. И меня папа с собой брал. Как раз в «Советский спорт» я впервые попал. По редакциям он меня возил.

— Он писал фельетоны для «Советского спорта»?

— Вы знаете, папа был заведующим отдела сатиры и юмора в «Советском спорте». И он потом несколько книг написал по материалам своих публикаций. Но потом он оттуда ушёл, уже стал профессиональным писателем.

Фото из архива

— А его можно было назвать спортивным журналистом?

— Да, конечно. У меня сохранились практически все его публикации — эти три толстые папки. Папа приучил меня к журналистике и путешествиям. Он вёл журнал о путешествиях, записывал, куда он ездил. Потом я тоже стал вести подобный журнал и до сих пор его веду.

— Он работал с Михаилом Кагановским? Кто это?

— Папа работал в соавторстве. У него не было рабочего места, кабинета, как у меня. Он работал дома, в Доме творчества писателей. Ему предлагали несколько раз устроиться куда-то. Я помню, заведующим отделом юмора в журнал «Москва» ему предлагали. Но он предпочитал дома работать.

Тогда было очень сложно книгу издать. Папа не любил походы по редакциям, когда нужно было главного редактора в ресторан сводить или ещё что-нибудь подобное сделать. Кагановский как раз этим и занимался. Они познакомились в 1964 году. До этого папа песни писал, как поэт-песенник выступал.

— А вот псевдоним Кашаев, это как раз сочетание двух фамилий?

— Да, Кагановский и Шапиро — «ка», «ша». Правда, папа потом по-другому рассказывал, когда уже его соавтором стал Елин: мол, они пришли регистрировать псевдоним, дёрнули за дверь, она не открывается. Им говорят из-за двери: дескать, сильнее толкайте, вы что ли каши мало ели? Они и взяли себе псевдонимы: Кашаев и Елин.

— Он был Шапиро или Прутцков?

— Прутцков — по маме, Шапиро — по папе.

— А по паспорту?

— Он поменял фамилию за год до моего рождения. Когда папа женился на маме, она работала в Управлении международных связей Центрального союза потребительской кооперации. И ей сказали, что с фамилией Шапиро её за границу не пустят. И папа поменял фамилию на Прутцков. Вот так я стал Прутцковым.

— С кем ещё работал ваш отец?

— Сначала Кагановский был соавтором, а потом был соавтором Елин. Кагановский уехал в Израиль. Елин был директором Литфонда. Это такой литературный генерал. Он сам никогда не писал юмористические рассказы, только рисовал. Был на 20 лет старше папы. Папа ему предложил, что он будет писать, а Елин — публиковать. И гонорар пополам.

У Елина было очень много связей из-за своего положения. Правда, потом его уволили, но связи у него остались. Ни у одного писателя-сатирика не было столько книжек, сколько у папы. Во многом благодаря этим связям Елина. Соавторство в этом заключалось.

— У вас много таких книг?

— У папы было двенадцать или тринадцать.

«У меня никто по мужской линии больше 50 лет не жил»

— Ваш отец достаточно рано ушёл из жизни. В такие моменты человек обычно внутренне меняется. В вас что-то изменилось?

— Конечно. Я почувствовал, что надо мной никого нет по мужской линии. Вот у меня, слава Богу, мама сейчас жива, я чувствую, что кто-то есть старше. У меня в этом году умерла двоюродная бабушка, последняя из этого поколения. Ей было 95 лет. И у меня до того момента было ощущение, что у меня есть два поколения надо мной. Теперь у меня ощущение, что надо мной только одно поколение. А вот когда папы не стало, то я подумал, что надо мной никого нет по мужской линии. Но этой какое-то очень странное ощущение, что ты здесь главный. У меня никто по мужской линии больше пятидесяти лет не жил.

— Вам не страшно по этому поводу?

— Вы знаете, страшно. Я много об этом думал. Я живу сейчас столько, сколько никто не жил по мужской линии. Каждый день воспринимаю как подарок от Бога. У меня только прапрадед по мужской линии жил 84 года. Дальше уже три поколения до пятидесяти лет максимум доживали. Видимо, я разорвал эту цепь. Для мужчины критические годы — где-то от 47 до 54. Вот если ты переживаешь вот эти годы, то, скорее всего, будешь жить долго.

— С чем это связано?

— А вот посмотрите, в этом возрасте умирают обычно и известные люди, и неизвестные. Это самый опасный период, как мне кажется.

— Ваш отец сильно болел?

— Понимаете, он за собой не очень следил, хотя лечился в элитной писательской поликлинике. Папе просто не смогли диагностировать эту болезнь, когда он заболел. Ему ставили диагнозы, которые неправильными оказались. И лечили не от того. Если бы его сразу вылечили, то он бы и сейчас был бы жив, скорее всего, потому что эта болезнь на ранних стадиях уже тогда лечилась очень эффективно. Лимфогранулематоз это называлось. То есть там облучали, и всё — человек забывал об этом. Я знаю очень многих людей, которые вылечились от этого.

Папе диагоностировали эту болезнь только через два года после того, как заболел. Температура каждый вечер стала подниматься, он уже потерял работоспособность. Может быть, ещё тогда его можно было ещё спасти. Но папу сбил с толку его знакомый врач, который лечил нетрадиционными методами. Это было очень популярно в начале девяностых годов. Потому что все считали, что традиционная медицина устарела, что надо лечиться у экстрасенсов, знахарей и так далее. Мы его звали экстрасенсом, но он не был экстрасенсом. Он был просто врач, который лечил нетрадиционными методами. Он какие-то сам лекарства делал. Куда-то в болото какое-то опускался, какие-то каменные угли искал, из него лекарства мастерил. А папа ему очень верил. Он сказал папе: «Я тебя вылечу. Это всё ерунда. Это не онкология». И вот еще полгода он его пытался лечить, но ничего не помогло, и уже тогда папа в больницу лёг. Но было уже поздно.

— А что за болезнь?

— Лимфатические узлы набухают и вылезают в разных местах. Сначала вылезают в каком-то одном месте. Потом они уже по организму распространяются. Это третья стадия считается. А четвертая стадия — уже генеральная, когда они уже в мозг, в жизненно важные органы проникают. Медицина не может с ними бороться.

Поэтому на ранних стадиях, повторяю, это всё возможно вылечить. Раньше надо было две недели в больнице проводить, потом отпускали на две недели, потом ещё на две недели клали в больницу. А сейчас всё проще и быстрее.

Фото из архива

«Лилю Брик один раз видел. Такая страшная была, как ведьма»

— Что за история, как вы познакомились с Лилей Брик?

— Да ничего интересного там нет. Я маленький был. Писателю можно было раз в год бесплатно получить путёвку в любой дом творчества. Папа в Подмосковье брал путёвки – в Переделкино, во Внуково, в Голицыно, в Малеевку. Потом во Внукове дом творчества закрыли, и и их осталось три. Папа обычно два раза в год по две недели жил там. И там удобнее работать, чем дома. Из дома творчества папа привозил книжку рассказов или повесть.

Мы с мамой ездили папу навещать, потом я уже один ездил, когда постарше стал. И там постоянно кто-то жил из писателей. Например, Катаева хорошо помню, Арсения Тарковского.

— А Константина Есенина, сына Сергея Есенина?

— Он был спортивный журналист, специалист по спортивной статистике. Папа меня с ним познакомил в «Советском спорте», когда он меня с собой брал в редакцию. Потом мы к нему на дачу ездили в Балашиху. Я тогда ещё маленький был, не понимал в полной мере, кто передо мной. Помню хорошо: Константин Есенин одевался в такую как бы джинсоваую куртку, к ней были привинчены три ордена Красной Звезды. Он был разведчиком на фронте, если не ошибаюсь.

В одном из домов творчества, во Внукове, жили Анастасия Ивановна Цветаева и Лиля Брик. Папа водил их гулять. Они были очень старые. Потом оказалось, что друг друга терпеть не могли. Обе были деликатные — стеснялись сказать папе об этом. Папа потом уже стал по очереди водить их гулять.

Анастасию Ивановну я хорошо помню, мы к ней в гости потом ездили. Я уже студентом был, поздравлял её с днём рождения. А вот Лилю Брик один раз видел в детстве. Такая морщинистая крашеная старуха с недобрым взглядом. Я её боялся.

Анастасия Ивановна, наоборот, была как добрая волшебница: «Ой, это что за мальчик такой хороший — Гриша?». По голове меня погладила. Папа с ними разговаривал о литературе, они много вспоминали. Дом творчества давал не просто возможность писать, а ещё общаться с интересными писателями.

«Открыл один способ, как легально прогуливать уроки»

— Вы хорошо помните первый день в школе?

— Конечно!

— Что сразу вспоминаете?

— Как мама с папой и сестрой меня привели на школьную линейку. Букет астр, который я держал в руках. Галина Владимировна Вересова — первая учительница. Первый урок. Потом она повела нас на перемене по школе, всё нам показывала.

У нас было три урока. Папа с бабушкой меня встречали, мы через парк пошли домой. У меня любительский фильм даже сохранился. Папа снимал фильм о моей школьной жизни с первого по десятый класс.

— Какой была первая учительница?

— Галина Владимировна была очень строгая. Она потом моего старшего сына учила, но тогда она уже стала мягче, а вот мы были первые. С первыми она держала себя очень строго. Мне запомнилась именно её строгость. Но в положительном плане. Когда звенел звонок на перемену, она игнорировала звонок: «Звонок для учителя!». Потом: «Всё, за пять минут сходите в туалет. Убираем математику, достаём русский».

Папа с бабушкой рассказывали: когда они за мной приходили после уроков, все классы уже давно уходили домой, а мы всё сидим — занимаемся. У Галины Владимировны не было границ урока.

— А сестра ваша у неё же училась?

— Нет, потому что она не подошла по возрасту.

— А, точно!

— Но зато вот сын попал!

— Давайте вспомним самый тяжёлый год в школе.

— Я бы не сказал, что какие-то были тяжёлые годы. Помню прекрасно, как в выпускном классе я ходил зелёный весь от усталости. И три учителя ко мне подошли — классная руководительница, учитель истории и завуч: «Гриша, побудь дома несколько дней, отдохни». Я говорю: «Нет, я должен заниматься! Я должен в школе быть!». И они втроём меня уговаривали, чтобы я несколько дней дома посидел.

Потом у меня старший сын такой же был, с таким же отношением к учебе. Я всё ругался на него, а потом вспомнил, что я сам так же себя вёл. Понял, что это наследственное.

— Оценки для вас были важны?

— Для родителей. Я спокойно к этому относился. А вот родители очень переживали. Когда я стал отцом школьников, переживал, только когда меня в школу вызывали.

Как преподаватель, я понимаю, что оценки можно любые поставить. Опять же, если проследить судьбу моих одноклассников, отличников и двоечников, то оценки никак не повлияли на их дальнейшую жизнь.

— А какие у вас обычно были оценки?

— Я оказался чистым гуманитарием. И только в первом классе был отличником. И немножко во втором. У меня первая тройка за четверть была по черчению в седьмом классе, потом по геометрии — в восьмом классе. Затем уже по физике и алгебре получил тройки четвертные. Но я с репетитором занимался по математике, по физике — удалось итоговые четвёртки получить.

— Какой был нелюбимый предмет?

— Все технические. (Смеётся.) Я химию только любил, а вот математику, физику вообще не понимал.

— Любимый?

— История. Обществоведение.

— Это связано с учительницей?

— Да, конечно. Ещё география.

— Знаю историю, как вы участвовали в олимпиаде по географии.

— Да, по географии. Занял третье место по Москве в седьмом классе. И хотел на геофак МГУ поступать. Ходил туда на день открытых дверей. Но потом узнал, что у них математика вступительная. И ещё два года высшей математики. Для меня это был полный шок. Пришлось расстаться с мечтой о географическом факультете.

— Какое у вас самое приятное школьное воспоминание?

— Наверное, уже старшие классы. Когда уже ты взрослый, учителя на тебя реагируют не как на малявку, которая бегает. Я был председателем советы дружины в школе. У нас работала пионервожатая, она сейчас завуч в школе. Мы с ней тесно контактировали по пионерской работе. Потом комсомольская деятельность, общественная. Я был председателем клуба интернациональной дружбы. Ездил в Дом дружбы на всякие мероприятия. То есть это такая не школьная работа, а общественная что ли.

Потом шефской работой занимался с младшеклассниками. Я неожиданно для себя в шестом классе открыл один способ легально прогуливать уроки. Но я прогуливал только математику и физику.

— Каким образом?

— Я подгадывал какую-то дату. Первым был Дзержинский. В его день рождения я сделал доклад в подшефном классе о его деятельности. Открытки принёс всякие. Перед уроком подходил к учительнице: «Сегодня день рождения товарища Дзержинского. Я должен сделать доклад для первого класса». Советская система была такая, что учитель не мог сказать: «Хватит! Что за чушь?! Иди давай — занимайся!». Учителя мне отвечали: «Да, конечно! Это очень важно, иди». Так я совершенно легально прогуливал уроки.

Потом день рождения Ленина — делал доклад о Ленине. День смерти Ленина — доклад о Ленине. День полёта Гагарина — доклад о Гагарине. И так далее.

— И действительно проводили?

— Да. Ко мне даже ученики подходили: «Гриша, у нас контрольная. Ты не мог бы завтра прийти к нам с докладом?».

«Я стеснялся открыто демонстрировать какие-то чувства»

— У каких классов проводили занятия?

— С первого по третий. И вот так я начал заниматься демагогией и прогуливать уроки. Мне за это ничего не было.

— А списывали часто на контрольных?

— Да как-то у нас так было построено, за нами следили. Не могу сказать, что я списывал. Я честно получал двойки или тройки. Но я другим брал. Когда я понимал, что у меня выходит тройка в четверти, подходил к учительнице математики и говорил: «Сегодня день рождения такого-то математика. Я решил сделать про него доклад». Интернета тогда не было, я просто выдумывал биографию. Иногда мне папа подсказывал. То же самое на физике — хулиганил так же.

— Всегда получалось?

— Да! Один раз только физичка потом мне сказала: «Теперь, Прутцков, к доске!». За ответ у доски — два, за доклад — пять. Четвёрку она мне поставила по итогу, потому что у доски там какой-то был проблеск.

Я получал вот эти пятерки за эти доклады с несуществующими биографиями, и это как-то разбавляло мои тройки.

— Многие встречают в школе первую любовь. Как у вас было?

— Вы знаете, я, честно говоря, очень уважал мнение папы. Он был для меня очень авторитетен. Он как-то со мной завёл разговор, кто мне нравится. Это было в седьмом классе, как сейчас помню. Я так осторожно начал с ним говорить. И понял, что его вкусы с моими расходятся. А с ним было совершенно бесполезно спорить! Он умел убеждать, причем с помощью сатиры. Я никогда не говорил ему, кто мне нравился. А он мне советовал: «Вот за этой девочкой поухаживай, пригласи её на свидание. Напиши ей стихи, пошли записочку на уроке». Потом спрашивал: «Ты послал ей записочку? Я говорю: «Нет». «Ну как же так! Мы же с тобой договорились!». Естественно, из этого ничего не получилось. Я просто слишком уважал папу и не хотел с ним спорить.

И папа в школу часто приходил, был председателем родительского комитета школы. С учителями постоянно разговаривал не только о моей учебе, но и о всяких школьных делах. Поэтому вся моя жизнь была на виду у учителей и папы. Я стеснялся открыто демонстрировать какие-то чувства.

— А что было в университете? Если не секрет.

— Да какие секреты! В общем — то же самое. Потому что там у меня еще сестра училась. Я из армии пришёл на второй курс, а сестра училась на первом. И она тоже так за мной смотрела, с кем я хожу, за кем я ухаживаю. И мне это тоже не нравилось, поэтому мои симпатии были скрыты от близких.

А потом, понимаете, у меня такой ещё был момент, что я на первом курсе я был одержим учебой. Мне всё очень нравилось, даже хотел на филфак перейти, на классическое отделение. Изучать древнегреческий язык, античную литературу, читать Гомера и Софокла в подлиннике.

Потом я ушел в армию, а после армии — уже совершенно другие представления, взгляды. Весь второй курс у меня ушел на то, чтобы привыкнуть к учёбе. Потому что голова такая чистая, и не хочется учиться. Сидишь на лекциях, думаешь: «Зачем это? Что там такое? Что-то рассказывают…». И где-то только к третьему курсу я немножко в себя пришёл. Потом папа болел. Я уже много пропускал, потому что с ним сидел. Только на четвёртом курсе нормально втянулся в учёбу.

Поэтому у меня много было пробелов. В аспирантуре я хотел закрыть эти белые пятна в своем образовании. Я ходил на те лекции, которые мне хотелось ещё раз послушать. И я понял, что на лекции нужно ходить два раза.

— Почему?

— Первый раз ты ходишь ради экзамена, а второй раз — просто ради удовольствия. Ты ничего не записываешь, просто сидишь и наслаждаешься. И вот я мог себе позволить такое удовольствие получать от лекции. И в аспирантуре, и когда я уже был начальником курса, я часто ходил слушать лекции и получал от этого удовольствие.

«Самое тяжёлое — когда меня стали избивать. Я понял, что я в клетке»

— Давайте как раз вспомним армию. Если бы не получили тройку тогда, не ушли бы в армию?

— Скорее всего — да.

— Никак нельзя было пересдать?

— Я пытался. Но мне сказали: «Только на выпускном курсе». Я потом пересдал.

— Когда приходили в военкомат, надеялись, что все-таки пронесет?

— Да. У меня два раза в жизни такое было, когда мне казалось, что сейчас что-то изменится, все вернется. В первый раз — когда я в армию уходил. Я уже понимал, что я уйду. Там уже повестку вручили, уже к войскам приписали. И я понимал, что ничего не может воспрепятствовать моему уходу в армию. Но я все равно надеялся, что вот сейчас вдруг что-нибудь такое произойдет, и я останусь

— На что надеялись?

— Мало ли… Вдруг примут закон: студентов не отправлять в армию.

— То есть надеялись скорее на чудо?

— Ну да. Закон потом приняли, но я уже ушёл в армию. Мы как раз последние были, кого в армию отправляли, снимали с учёбы.

— А со здоровьем все было отлично?

— Да. Мне папа даже предлагал отмазаться. У нас 25 человек должно было уйти с курса, а ушло семь, по-моему. Остальные отмазались. И моему папе один знакомый предлагал в больницу меня положить с каким-то липовым диагнозом. И папа меня спросил, что я об этом думаю. Такая услуга стоила тысячу советских рублей. Это были огромные деньги. Папа как раз получил за книгу гонорар — тысячу с чем-то. У него была эта сумма. Но я категорически сказал: «Нет, я в такие игры не играю!». Папа: «Надо же, какой ты правильный!».

— Почему так сказали?

— Я бы и сейчас так сказал. Не хочу обманывать.

— Там именно обман?

— Конечно. Ты ложишься в больницу, и тебе какие-то фиктивные диагнозы пишут.

— Самое тяжелое было время в армии было в начале?

— Нет, не в начале. Самое тяжёлое — когда меня стали избивать. Я понял, что я в клетке. Мои письма не уходили за пределы части. Тётя приезжала — её не пустили ко мне. Я оказался в клетке, и доступа к этой клетке не было. Я оказался полностью во власти тех, надо мной издевался.

— Как часто били в армии?

— Каждую ночь. Но это уже потом, когда они прочли мое письмо домой. И после этого уже начали каждую ночь. Это был самый тяжелый момент, потому что я понял, что у меня нет никаких перспектив.

А потом мало ли, могли убить меня. Потому что там были упражнения: лечь на землю на танкодроме, и надо мной танк проходил. Я понимал, что этот танк ведёт солдат, который со мной в одной роте служит. Метр влево, метр вправо — и фарш от меня остался бы.

— То есть вы лежали на земле, а танк проезжал прямо над вами?

— Там был такой окоп, который даже человека не закрывал. Даже не знаю, как это называется. Ямка такая что ли.

— А травмы серьезные были из-за того, что вас много били?

— Да всё зажило.

— Но были?

— Да, конечно. Но потом я написал в военную прокуратуру. Она была на территории части, я случайно увидел вывеску. Ходил, думал. И потом уже, так сказать, я переломил эту ситуацию. Но потом ещё долго шло противостояние. Я об этом написал целую повесть в своём телеграм-канале.

— Это с письмами связано — что часто били?

— Да-да. Сначала меня очень хорошо встретили, потому что я там оказался единственный грамотный человек в роте. И мою грамотность использовали. Документы оформлял. Как писарь был.

А потом они прочитали, вскрыли моё письмо, где я над всеми смеялся, и давай меня учить жизни!

— А почему над ними смеялись?

— Ну, понимаете, способ выжить в мире неадекватных людей — это юмор. Это я с детства усвоил. Как сын писателя-сатирика.

Поэтому не то, чтобы я это как-то специально делал, оно как-то само получалось — что я сатирически о них отзывался. Но им это не понравилось.

— А чему-то полезным вы научились в армии?

— Конечно! Терпение, выносливость, понимание того, что всё, что есть в неармейской жизни, это проще решать, чем в армии. То есть то, что я принадлежу себе, могу вставить, пойти, куда-то уехать. В армии же этого нет. Свобода – ты ее просто ценишь по-другому, когда ты уходишь из армии.

Потом, опять же, я оказался в такой экстремальной ситуации, когда меня никуда не пускали, я даже боялся, что меня убить могут. Меня хотели перевести в Мурманскую область. А я уже потом, когда работал военным журналистом, туда ездил. Там был случай, когда солдаты убили офицера, который пытался как-то повлиять на их дисциплину. И труп в озеро сбросили. И никто его не нашёл. Там воинская часть, озеро. Тридцать километров по тундре — дорога до ближайшего посёлка.

Там никакой нет власти над этими людьми. Совершенно бандитские условия. Меня в такую часть хотели отправить. Где я служил — это был курорт по сравнению с той частью.

«Меня уже стали бояться: «Ну этого Прутцкова. Он ещё напишет куда-нибудь»

— Что за история, как кто-то застрелился во время службы с вами?

— Три человека у нас таких было. Один — застрелился. Другой — повесился. А третий — на провода бросился.

— Вы были со всеми знакомы?

— Конечно. Тот, кто застрелился, правда, хотел, чтобы его комиссовали. Он промахнулся. Хотел просто прострелить не жизненно важные органы. Но промахнулся, рука дрогнула — и пуля не туда попала. Он ещё мучился очень долго. Болел. Не сразу умер.

— Понимаете, почему они так сделали?

— Служить не хотели. Испугались трудностей.

— Под конец это уже было? Или в начале?

— Нет, это в начале. Под конец, уже когда старшие уходят, над тобой никто не стоит, уже проще служить. Сейчас-то, конечно, всё по-другому. А тогда это было почти как в тюрьме.

— А когда вы привыкли к таким условиям?

— Наверное, где-то через год. Весной. Где-то к апрелю. На меня очень сильно повлияло, когда издали указ в конце марта, что студентов больше не будут призывать. И я думал: «Надо же, я последний!». Призвали тех, кто родился до конца июня. Если бы я первого июля родился, допустим, меня бы не призвали. У меня был однокурсник, который первого июля родился. Его так и не призвали.

Мне ещё папа предлагал, когда я паспорт получал: «Давай попросим, и тебе напишут не четвёртое июня, а четвертое июля». Я говорю: «Зачем?! Этого ещё не хватало!». И я оставил четвертое июня. Тогда же проще было, не было никаких электронных документов.

Мне было очень грустно: «Надо же, я служу. На мне всё заканчивается. Все остальные уже учатся нормально». Потом недели через две я взял себя в руки. Начали старшие солдаты увольняться. И я уже приспособился. Стал писать в военную газету. И меня уже начали бояться: «Ну его, этого Прутцкова. Он ещё напишет куда-нибудь». Это был способ себя обезопасить.

Я понял, что в армии нужно быть или наглым и сильным, или хитрым.

— Вы были хитрым?

— Я был хитрым, да. Когда я писал заметки в газету, многие этого боялись.

И потом, когда тебя публикуют, тебе и гонорар платят, обсуждают. Я помню, мою статью обсуждали на комсомольском собрании. Приехал начальник политотдела. Целый генерал. Начал меня цитировать. Приятно было.

— Сложно было возвращаться после армии к учебе?

— Да, конечно! Потому что, опять же, сначала было сложно привыкать к армии, потом – сложно от армии отвыкать.

А у меня был, в общем, элитный вариант. У меня был пропуск, который мне разрешал находиться в городе круглосуточно. Сначала с шести утра до восьми вечера, потом мне круглосуточный сделали пропуск.

Я ходил в суточные караулы. Но поскольку занимался и другими делами, мне выписали вот это удостоверение. Я мог выйти за пределы части, когда, например, посылка приходила с поездом. Две моих тёти жили неподалёку, я к ним ходил в увольнение.

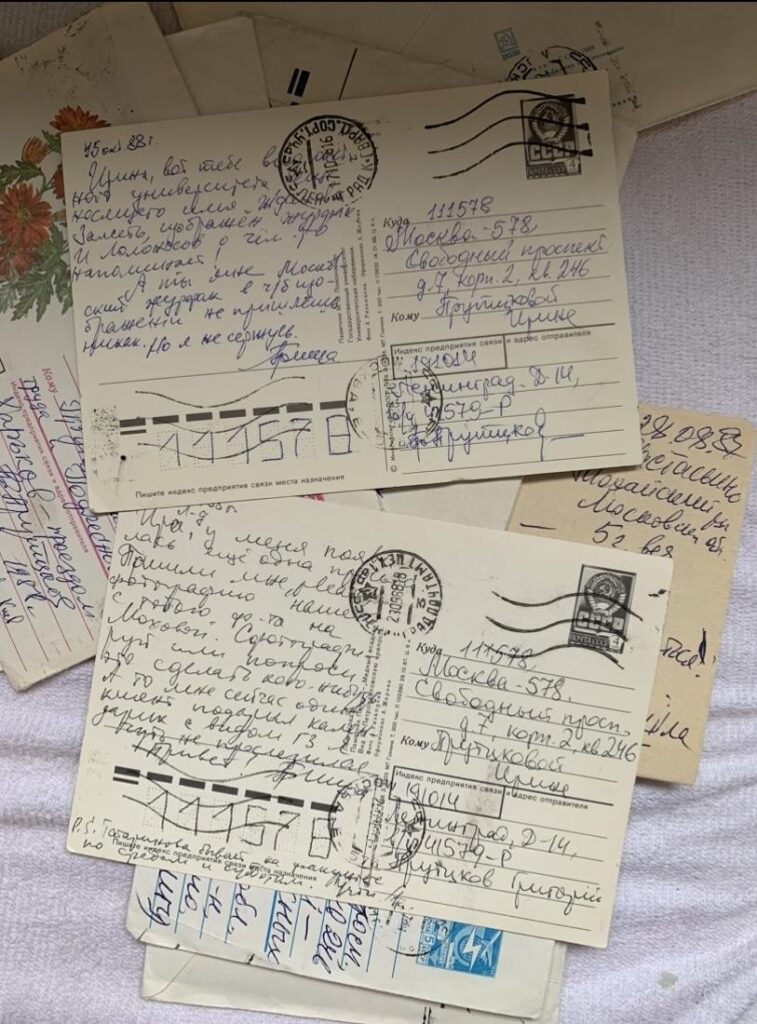

Текст:

Ира, у меня появилась ещё одна просьба. Пришли мне, please, фотографию нашего с тобою факультета на Моховой. Сфотографируй или попроси сделать кого-нибудь. А то мне сейчас один клиент подарил календарик с видом ГЗ. Я чуть не прослезился. Привет! Гриша.

P.S. Татаринова бывает на факультете по средам и субботам. Учти!

А потом, когда уже привыкаешь к армейскому распорядку, у тебя появляются контакты, жизнь налаживается. Тем временем мне предлагали после срочной службы остаться в армии, предлагали даже служебную квартиру на Дворцовой площади, если останусь служить при штабе. И у меня был большой соблазн. Я хотел даже перевестись в Ленинградский университет. На заочном доучиваться и служить в армии. Но не разрешили родители. Бабушка такое мне устроила!

Когда я вернулся, оказалось довольно сложно к университету привыкать. Поэтому это были довольно сложные психологические моменты в моей жизни.

«Даже в голову не приходило, что могу защитить кандидатскую диссертацию»

— Знаю, что вы вели кружок по античный литературе. Это было после армии?

— Это было до армии. Это было в армии. Это было после армии. Это были разные кружки с разными людьми!

— А школьный кружок когда был?

— А в школе, наверное, не вёл.

— Не вели?

— А, понял! Это на первом курсе после лекций Кучборской. Она меня так вдохновила! Мы создали общество любителей древней литературы. И мы пропагандировали античную литературу. Я читал в школе юного журналиста лекции по античной литературе. Потом в свою школу приходил. Но это были разовые занятия.

Потом в армии я организовал кружок: читал сослуживцам лекции по античной литературе, испанский язык преподавал, пока меня там не выгнали отовсюду. Потом я уже на новом месте службы тоже стал вести кружок.

— Тогда не думали, что преподавать — это моё?

— Нет!

— Почему не думали?

— Да я был уверен, что это не способен к этому. Даже в голову не приходило, что могу защитить кандидатскую диссертацию. Это казалось нелепым, на мой взгляд. Мне нравилось коммуницировать, что-то рассказывать, но не до такой степени.

«Малахов моя племянницу нянчил. Рассказывал о первых шагах на телевидении»

— Вы учились в одно время с Андреем Малаховым. Что про него помните?

— С ним мы дружили!

— Дружили?

— Конечно! Большие были друзья. Он с моей сестрой на одном курсе учился. Когда ему исполнялось пятьдесят лет, на журфак приехали телевизионщики из его программы снимать фильм о его студенческой юности.

Они спросили, кто из преподавателей может про Малахова рассказать. Коллеги на меня показали. Ко мне пришли такие важные: «Расскажите, пожалуйста, про Андрея Николаевича». Я даже не понял: «Про какого Андрея Николаевича?» — «Про Малахова!». Я отвечаю: «Вы знаете, я вот только от вас узнал, что он Николаевич. В голову не приходило по отчеству как-то называть». И они этот эпизод включили в фильм.

— Каким он был студентом?

— Очень старательным и обаятельным. Время было голодное, мы с ним ходили за гуманитарной помощью. Получали при монастырях по студенческому билету пачку гречки, подсолнечное масло, плавленый сырок, что-нибудь такое. И он ко мне приходил домой в гости очень часто. Моя мама картошку готовила. Мама очень вкусно картошку жарит. Он любил эту картошку.

Мою племянницу Машу нянчил, она маленькая совсем была. Рассказывал как раз о первых шагах на телевидении. Очень хорошо помню, как он там пытался внедриться. Жил очень скромно. Был добрый, отзывчивый, обаятельный.

Я у него в гостях бывал в общежитии. Они там вдвоём жили в пятиместном номере с одним парнем с нашего курса, тоже Андреем. Он потом в Германию уехал в начале девяностых.

Эти два Андрея хотели в общежитии, я помню, сломать стенку, которая отделяет ванную от комнаты, и повесить штору. Они какой-то немецкий журнал мод нашли. И вот увидели штору. Им коменданша сказала, что это им будет стоить сто долларов штрафа. А это были тогда фантастические деньги. Я не знаю, как сейчас миллион рублей, может быть, для студентов.

— Чувствовали, что он будет известным журналистом?

— Да об этом не думали тогда.

— Невозможно это почувствовать, увидеть?

—Понимаете, это было бы странно: мы с вами общаемся, а я вижу вас через двадцать лет великим журналистом. Общаешься ты в моменте. Все, понимаете, подавали надежды. У меня была компания, очень яркие все люди. Поэтому так сложно было сказать, что кто-то станет всемирно известным или наоборот.

Андрей, повторяю, выделялся обаянием, яркостью. Но не могу сказать, что в нём можно было безошибочно разглядеть звезду. Таких высоких слов не могу сказать ни про кого из тех, с кем я учился.

— Сейчас не общаетесь?

— Знаете, у меня телефон его есть, но он сам давным-давно говорил, что он к нему не подходит. Он на журфак приходил ещё до пандемии, мы обнялись, но всё как-то вскользь, на ходу.

— А про Эрнеста Макцявичюса вы что помните?

— А Эрнест вообще с моей сестрой в одной группе учился. У них была очень дружная группа.

— Это был один курс всё?

— Да. Малахов, правда, потом академотпуск брал. А Эрнест доучился без перерыва. Они у нас дома часто бывали, в компании. Мы с ним дружили, потому что сестра с ним вместе училась.

— Каким был студентом Эрнест?

— Он после армии и после рабфака поступил на журфак.

— Что такое рабфак?

— Рабфак — это был как бы подготовительный факультет, где учились по программе вступительных экзаменов — сочинение, иностранный язык, история. Там были занятия: русский, литература, история, английский. Потом сдавали выпускные экзамены, они считались вступительными на журфак. На каждом факультете такое было.

В первую очередь зачисляли именно рабфаковцев. Это был довольно простой способ поступить ребятам после армии, кто имел стаж. Они, собственно, составляли костяк мужской части курса. А потом, в девяностые годы, всё это коммерциализировалось, рабфак стал платный для тех, кто не поступил по конкурсу. И даже стаж не нужен был для поступления. По сути, он превратился в легальный способ поступить за деньги. Но в конце девяностых его прикрыли.

— Какое у вас самое яркое воспоминание о студенте-Эрнесте?

— Я помню, у меня в гостях были, папа устроил лотерею. Как он госэкзамен, помню, сдавал. Ему сначала четвёрку хотели поставить. И у него красный диплом чуть не слетел.

Тогда НТВ открыли, и почти весь их курс ушел на НТВ. Эрнест уже тогда был известный тележурналист, репортёр, парламентский корреспондент. В общем, пятёрку ему поставили. И он красный диплом получил.

«Я бы не стал преподавателем, если бы не слушал лекции Кучборской»

— Расскажите про Кучборскую!

— Понимаете, когда ты приходишь после школы на такую лекцию, у тебя срывает крышу. Я школьную программу не любил и не люблю, потому что она превращалась в препарирование литературных произведений. Ты в рамках школьной программы, в рамках требований школьных учителей развивался.

А тут вдруг — бац: «Ахилл гнался за Гектором. Гектор со спины, а это нечестно, напал на Патрокла! А когда упал еще дышащий, способный произнести слово Патрокл, он сказал: «Это они всё, с Олимпа боги!». Я когда попал на первую лекцию, у меня был просто шок — от того, что вот так возможно преподавать литературу. Я сидел просто окаменевший. Записал в тетради три абзаца максимум. Потому что я не понимал, как это можно записывать.

А потом уже понял, что записывать нужно всё, вплоть до реплик. И когда мы в 2014 году книгу о Кучборской издавали, я там все эти конспекты опубликовал. Елизавета Петровна была настолько великая, что казалось, она где-то на Олимпе стоит.

Я месяц боялся к ней с вопросом подойти. Думал, как она это воспримет, как отнесётся. Кучборскую все слушали не шелохнувшись. Девочки плакали, когда она рассказывала, как хоронили Гектора. Она никого не пускала за собой в аудиторию, выгоняла всех опоздавших. Когда пара заканчивалась, то было ощущение, что, знаете, когда будильник звонит утром, и ты ещё первые секунды не понимаешь, каком-то измерении находишься, во сне или наяву. Так же получалось, когда из античности вдруг оказывался в нашем мире. Елизавета Петровна была просто великая. У меня преподавали многие выдающиеся преподаватели, учителя, но вот Кучборская — это просто было что-то невероятное.

— Что вас цепляло? Подача? Голос?

— Кучборская читала как со сцены. Вот на третьем курсе она читала литературу XIX века, она совсем по-другому ее читала. А на первом курсе это был театр! Это было полное погружение в античность: «Вот они бегут, бегут мимо крепких стен Трои. Граждане троянские смотрят на них. Гекуба! Мать Гектора! Старец Приам! Он потеряет всех своих детей! И только последний из них, Эней, доберётся до берегов Италии. Андромаха! Нежная жена Гектора с младенцем Астианаксом. Горе, горе, горе ему, Астианаксу!». Тут девочки уже рыдали. «Его не будут принимать в домах друзей его отца. Но это будет потом! Пока они бегут, бегут, бегут…». И вот так проходило полтора часа!

— Что-то почерпнули для себя как для преподавателя?

— Я бы не стал преподавателем, если бы не слушал лекции Кучборской! Это был настолько недостижимый образец. Просто совершенно невероятный!

Продолжение следует…